La course au large en solitaire n’est plus un exploit d’isolement, mais le sommet d’un sport d’équipe orchestré à distance.

- Le skipper est en communication constante avec une cellule de performance à terre qui guide sa stratégie.

- La technologie (data, visio, biométrie) a transformé le navigateur en un athlète-manager hyper-connecté.

- La gestion de la fatigue, de la nutrition et du matériel est une science collective et non plus une affaire d’instinct.

Recommandation : Oubliez l’image de l’aventurier romantique pour comprendre l’athlète-manager au cœur d’une machine de guerre collective.

L’image est puissante, presque mythologique : un homme ou une femme, seul(e) sur une coque de carbone fendillant des vagues colossales, à des milliers de kilomètres de toute terre. Le vent hurle, l’océan gronde, et le navigateur puise dans ses dernières ressources pour survivre et avancer. Cette vision, héritée des pionniers comme Bernard Moitessier ou Robin Knox-Johnston, continue de fasciner le grand public. Elle nourrit l’idée d’une aventure pure, d’un dialogue quasi mystique entre l’humain et les éléments, loin de la frénésie du monde connecté.

Pourtant, cette représentation romantique, si elle conserve une part de vérité dans l’engagement physique et mental extrême, occulte une révolution silencieuse. Et si cette solitude n’était plus qu’une illusion géographique ? Si le vrai secret de la performance des skippers modernes ne résidait plus seulement dans leur endurance ou leur sens marin, mais dans la solidité d’un cordon ombilical numérique les reliant en permanence à une équipe invisible ? La réalité de la course au large aujourd’hui est celle d’une double vie : celle d’un athlète isolé physiquement, mais qui est en réalité le prolongement, l’avatar en mer d’une cellule de performance ultra-sophistiquée restée à quai.

Cet article vous ouvre les portes du cockpit et des centres opérationnels à terre pour décrypter cette fascinante dualité. Nous verrons comment le routeur est devenu le véritable ange gardien du skipper, comment la science a révolutionné la gestion du sommeil et de l’effort, et pourquoi, malgré une technologie omniprésente, le navigateur reste l’athlète le plus complet qui soit. Préparez-vous à changer votre regard sur ces héros des temps modernes.

Pour mieux comprendre les rouages de cet univers complexe, cet article se penche sur les aspects fondamentaux qui définissent la course au large moderne. Du format de la compétition à la gestion humaine et technique, découvrez les secrets de ces marins d’exception.

Sommaire : La réalité cachée des navigateurs solitaires modernes

- Solitaire, double ou équipage : les trois visages de la course au large expliqués

- Le routeur : l’ange gardien à terre qui souffle la bonne route au skipper

- Dormir par tranches de 20 minutes : la science de la gestion du sommeil en course au large

- Le mythe du « pilote automatique » : pourquoi le skipper reste l’athlète le plus complet

- Le sprint et le marathon : comment la gestion du matériel et de l’homme diffère entre une transat et un tour du monde

- Seul, mais pas isolé : la nuance qui change tout dans la vie d’un navigateur solitaire

- L’avitaillement : l’arme secrète des coureurs au large pour garder énergie et lucidité

- Le grand dialogue : ce que la navigation en solitaire révèle sur soi-même

Solitaire, double ou équipage : les trois visages de la course au large expliqués

La course au large n’est pas une discipline monolithique. Elle se décline en trois formats principaux, chacun avec ses propres défis et sa propre philosophie. En équipage, comme sur The Ocean Race, l’accent est mis sur la performance maximale et la coordination d’une équipe de spécialistes. En double, la complicité et la complémentarité du binôme sont les clés du succès, chaque marin alternant manœuvres et repos. Mais c’est le format solitaire qui capte le plus l’imagination, car il incarne l’épreuve ultime.

Le solitaire est un face-à-face avec soi-même et la machine. Le Vendée Globe, surnommé « l’Everest des mers », en est l’expression la plus pure : un tour du monde sans escale et sans assistance. La difficulté est telle que, sur les 200 skippers qui ont pris le départ depuis sa création, seulement 114 ont réussi à boucler le parcours, soit un taux de réussite historique de 57%. C’est dire l’ampleur de l’exploit, qui demande une polyvalence hors du commun.

Cette tradition du solitaire remonte à des épreuves fondatrices comme le Golden Globe Challenge de 1968. Sur les neuf pionniers partis pour le premier tour du monde en solitaire sans escale, seul Robin Knox-Johnston termina la course. Un autre concurrent, le Français Bernard Moitessier, alors en tête, préféra renoncer à la gloire pour continuer sa route vers Tahiti, dans un geste devenu légendaire. Cet acte romantique contraste fortement avec le professionnalisme et la préparation millimétrée des navigateurs d’aujourd’hui, qui, bien que seuls, ne sont jamais réellement abandonnés à leur sort.

Le routeur : l’ange gardien à terre qui souffle la bonne route au skipper

L’une des plus grandes révolutions de la course au large moderne se joue à des milliers de kilomètres du bateau. C’est la cellule de routage, et en son cœur, le routeur. Loin d’être un simple consultant météo, il est le deuxième cerveau du skipper, son stratège, son confident. Chaque jour, cette équipe d’experts analyse une quantité phénoménale de données : fichiers météo, courants, état de la mer, mais aussi les performances du bateau et de ses concurrents.

Ce « dialogue à distance » est permanent. Le routeur et le skipper échangent plusieurs fois par jour pour définir la trajectoire optimale. Le but n’est pas seulement d’aller vite, mais de trouver le meilleur compromis entre vitesse, sécurité du matériel et état de fatigue du marin. Le routeur propose des options, évalue les risques, et le skipper, seul maître à bord, prend la décision finale en fonction de ce qu’il observe sur l’eau. C’est une collaboration fusionnelle basée sur une confiance absolue.

Cette équipe à terre est le symbole même de la fin de l’isolement total. Le skipper n’est plus seul face à sa carte et à son baromètre. Il est le point d’exécution d’une stratégie élaborée collectivement. L’illustration ci-dessous montre l’ambiance de ces cellules de performance, où la technologie est au service de l’aventure humaine.

Comme on le voit, l’analyse de données complexes est la pierre angulaire de la performance. Cette connexion permanente transforme la nature de la course : elle devient un jeu d’échecs planétaire où chaque coup est calculé, simulé et discuté entre le front de mer et le quartier général à terre.

Dormir par tranches de 20 minutes : la science de la gestion du sommeil en course au large

Comment garder sa lucidité quand on est seul au milieu de l’océan, sur une machine lancée à plus de 30 nœuds ? La réponse tient en trois mots : sommeil polyphasique. Oubliez les nuits de huit heures. Le coureur au large doit fragmenter son repos en micro-siestes pour rester constamment en alerte. Les études menées sur les skippers montrent qu’ils dorment en moyenne 4 heures par 24h, fractionnées en périodes de 20 minutes. Ce rythme contre-nature est l’un des plus grands défis physiques et mentaux de la course en solitaire.

Gérer ce sommeil n’est pas une question d’improvisation, mais une science. Le skipper utilise des alarmes stridentes pour le réveiller et vérifier l’horizon, les réglages et les données de performance. L’objectif est de maximiser les phases de sommeil réparateur tout en minimisant les risques de collision ou de sortie de route. La fatigue devient un ennemi aussi redoutable qu’une dépression. Une mauvaise gestion peut entraîner des hallucinations, des erreurs de jugement et, au final, l’abandon.

L’équipe à terre joue, là encore, un rôle crucial. Des médecins du sommeil suivent parfois les navigateurs, analysant leurs données biométriques (recueillies via des bagues ou montres connectées) pour les aider à optimiser leurs phases de repos. Le routeur peut aussi adapter la stratégie pour ménager le skipper avant un passage de front ou une zone de trafic maritime intense. Le sommeil n’est plus une affaire personnelle, mais une composante stratégique gérée par toute l’équipe.

Plan d’action : La stratégie de sommeil polyphasique décortiquée

- Programmation systématique : Des alarmes sont programmées toutes les 20 à 30 minutes pour forcer un cycle de veille et de vérification.

- Monitoring biométrique : Les skippers utilisent des capteurs (bagues, montres) pour analyser la qualité de leurs micro-siestes et identifier les phases de sommeil profond.

- Adaptation contextuelle : Le rythme de sommeil est intensifié dans les zones calmes et la veille est quasi-permanente dans les zones à fort trafic (chenal du Four, détroits).

- Gestion de la dette : Avant une manœuvre ou une zone météo complexe, le skipper tente d’accumuler du repos pour anticiper la « dette de sommeil ».

- Communication adaptée : Le marin informe son équipe de son état de fatigue pour que la stratégie de routage puisse être ajustée en conséquence.

Le mythe du « pilote automatique » : pourquoi le skipper reste l’athlète le plus complet

Une idée reçue tenace voudrait que les bateaux de course modernes, avec leurs « pilotes automatiques », naviguent quasiment seuls. C’est une profonde méconnaissance de la réalité. Le pilote automatique est un outil indispensable, un équipier infatigable qui tient la barre, mais il n’est que le bras armé du cerveau du skipper. C’est le navigateur qui, en permanence, analyse les conditions, affine les réglages du pilote, change les voiles et anticipe la prochaine risée. Loin d’être passif, le skipper est dans une interaction constante avec sa machine.

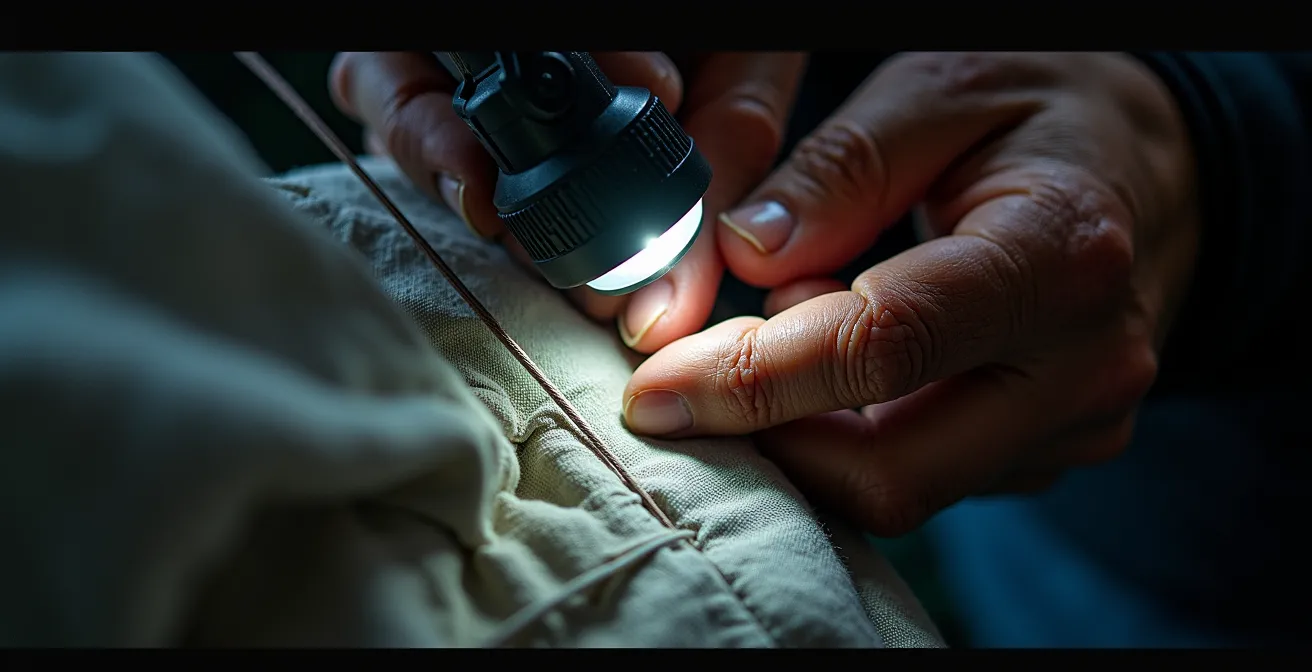

Le coureur au large moderne est sans doute l’un des athlètes les plus polyvalents au monde. Il doit endosser plusieurs casquettes, passant de l’une à l’autre en quelques secondes. C’est un navigateur stratège, un météorologue, mais aussi un athlète de haut niveau capable de manœuvrer des voiles de plusieurs centaines de kilos. Plus encore, il est un technicien hors pair : électricien, plombier, mécanicien, stratifieur… En mer, il n’y a pas de service après-vente. Chaque avarie doit être réparée avec les moyens du bord, souvent dans des conditions extrêmes.

La dimension physique de l’effort est souvent sous-estimée. Grimper au mât à 30 mètres de hauteur dans une mer formée, déplacer des charges lourdes sur un pont instable, ou encore réparer une voile déchirée en pleine nuit demande une condition physique et un mental d’acier. Le skipper n’est pas un spectateur de son bateau, il en est le moteur et le gardien.

Pour mieux visualiser la répartition de ces tâches, le tableau suivant, basé sur une analyse des activités en course, détaille les multiples rôles du marin solitaire.

| Rôle | Compétences requises | % du temps en course |

|---|---|---|

| Navigateur | Routage, météo, stratégie | 30% |

| Technicien | Réparations, maintenance | 25% |

| Athlète | Manœuvres physiques | 20% |

| Gestionnaire | Énergie, nourriture, matériel | 15% |

| Communicant | Médias, sponsors | 10% |

Cette image illustre parfaitement la facette « technicien » du skipper. Loin de l’image d’Épinal du marin contemplatif, la réalité est faite de sueur, d’huile de coude et d’une ingéniosité de tous les instants pour maintenir la machine en état de marche.

Le sprint et le marathon : comment la gestion du matériel et de l’homme diffère entre une transat et un tour du monde

Toutes les courses en solitaire ne se ressemblent pas. Il existe une différence fondamentale entre un « sprint » océanique, comme une transatlantique, et un « marathon », comme un tour du monde. Cette distinction change radicalement l’approche du skipper, tant dans la gestion du matériel que dans celle de son propre effort.

Une transatlantique, telle que la Route du Rhum, se court « à 100% ». Sur une durée d’environ une semaine, le marin peut pousser son bateau à ses limites, en prenant des risques calculés de casse matérielle. L’objectif est la vitesse pure, quitte à finir la course avec un bateau « fatigué ». La différence d’échelle est frappante : on parle d’un sprint de 7 jours pour la Route du Rhum sur environ 3 500 milles, contre une épreuve d’endurance de 70 à 80 jours pour le Vendée Globe sur 24 000 milles.

Sur un tour du monde, la philosophie est tout autre. Il ne s’agit plus d’aller le plus vite possible à un instant T, mais de maintenir la vitesse moyenne la plus élevée sur trois mois. La priorité absolue devient la préservation de l’homme et de la machine. Le skipper navigue volontairement à 85-90% du potentiel de son bateau pour éviter la casse qui signerait la fin de sa course. C’est une gestion de bon père de famille, une course d’usure où l’endurance, la régularité et la capacité à se réparer priment sur la performance brute. Charles Caudrelier, en remportant l’Arkéa Ultim Challenge (un tour du monde en multicoque) en 50 jours, a parfaitement illustré cette stratégie de préservation sur le long cours.

Seul, mais pas isolé : la nuance qui change tout dans la vie d’un navigateur solitaire

Le concept de « solitude connectée » est sans doute le plus grand paradoxe de la course au large moderne. Physiquement, le skipper est coupé du monde. Sensoriellement, il est dans un isolement quasi total. Pourtant, socialement et stratégiquement, il n’a jamais été aussi entouré. Le cordon ombilical numérique a profondément transformé l’expérience de la solitude en mer.

La technologie satellite permet aujourd’hui des communications qui étaient impensables il y a vingt ans. Le skipper peut passer des appels vidéo, envoyer des emails, et surtout, utiliser des applications de messagerie instantanée. Les données sont formelles : 100% des skippers du Vendée Globe 2024 utilisent WhatsApp et les réseaux sociaux pour communiquer. Ils échangent avec leur routeur, leur équipe technique, mais aussi leur famille et leurs amis. Cette connexion maintient un lien social et affectif qui est un soutien psychologique immense.

Ce lien s’étend également au grand public. Les skippers envoient des photos, des vidéos et des messages vocaux qui sont diffusés quasi-quotidiennement. Comme le souligne l’organisation du Vendée Globe :

Les vacations avec les radios françaises et les posts sur les réseaux sociaux créent un dialogue constant avec le public, une forme de présence qui combat la solitude.

– Organisation Vendée Globe, Guide média Vendée Globe 2024

Cette interaction change tout. La solitude n’est plus une absence totale, mais un état géographique. Le skipper est seul, mais il n’est plus isolé. Il partage son aventure, ses joies, ses peines, et se sent porté par les milliers de personnes qui le suivent à terre. C’est une nouvelle forme de solitude, choisie mais peuplée, qui est au cœur de l’aventure moderne.

L’avitaillement : l’arme secrète des coureurs au large pour garder énergie et lucidité

Sur une course de plusieurs mois, l’alimentation devient bien plus qu’une simple source d’énergie : c’est une arme stratégique pour la performance et le moral. La gestion de l’avitaillement est une science complexe. Les besoins caloriques varient énormément, pouvant passer de 3500 calories par jour dans les zones chaudes à plus de 5500 calories dans les mers du Sud où le froid et l’effort sont intenses.

La base de l’alimentation est constituée de plats lyophilisés. Légers et faciles à préparer, ils fournissent les nutriments essentiels. L’innovation dans ce domaine est remarquable, notamment en France, où des entreprises comme Lyophilise & Co collaborent avec des chefs pour proposer des repas de plus en plus qualitatifs. Loin de l’image de la « nourriture d’astronaute », les skippers peuvent déguster des plats variés et savoureux.

Mais l’aspect le plus fascinant de l’avitaillement est sa dimension psychologique. Chaque skipper embarque des « repas plaisir », des extras qui servent de réconfort dans les moments difficiles. Ces petits luxes sont des bulles de normalité au milieu du chaos. Comme le confiait le skipper Vincent Riou, « Je prends des ‘extras’ comme du foie gras, du confit de canard, des charcuteries sous vide ou encore du chocolat. Ce sont des petits plaisirs particulièrement réjouissants dans ce contexte, surtout au moment des fêtes de fin d’année ». Ouvrir un sachet de foie gras pour Noël au milieu de l’océan Pacifique est un puissant levier pour garder le moral et la combativité.

À retenir

- Le skipper solitaire moderne n’est pas un loup de mer isolé mais un athlète-manager au centre d’une équipe hyper-connectée.

- La performance est le fruit d’un effort collectif à distance, où la cellule à terre (routeur, techniciens) joue un rôle aussi crucial que le marin.

- La technologie a redéfini la solitude : le « cordon ombilical numérique » offre un soutien stratégique, technique et psychologique permanent.

Le grand dialogue : ce que la navigation en solitaire révèle sur soi-même

Au-delà de la compétition et de la technologie, la course au large en solitaire reste une aventure intérieure d’une intensité rare. En se retrouvant seul face à l’immensité, privé de la plupart des stimuli extérieurs, le navigateur engage un dialogue profond avec lui-même. Il est confronté à ses limites, ses peurs, sa propre résilience. Cet isolement sensoriel, même s’il est « connecté », agit comme un révélateur de personnalité.

Comme le souligne une exposition du Musée national de la Marine, cette expérience transforme la perception de la solitude :

Après des mois d’isolement sensoriel, le skipper doit se réadapter au bruit, à la foule et à l’hyper-sollicitation sociale. La solitude n’est plus l’absence des autres, mais devient une compétence.

– Musée national de la Marine, Exposition ‘En solitaire autour du monde’

Cette compétence, c’est la capacité à être bien avec soi-même, à gérer ses propres états mentaux sans le filtre des interactions sociales habituelles. Parfois, cette introspection est poussée à son paroxysme par les événements de la course. L’édition 2024 du Vendée Globe en est un exemple poignant : Charlie Dalin, vainqueur de l’épreuve, a révélé après son arrivée avoir navigué tout en combattant un cancer. Sa course est devenue un témoignage universel sur la force mentale, la capacité à puiser en soi des ressources insoupçonnées face à l’adversité ultime.

Finalement, la course au large est peut-être cela : une quête pour trouver les limites de la machine et, surtout, découvrir l’infinie capacité de résistance de l’esprit humain.

Désormais, en suivant la prochaine grande course, regardez au-delà du point solitaire sur la carte. Pensez à la cellule de performance qui veille à terre, aux conversations WhatsApp qui guident la route, et à l’athlète complet qui orchestre cette symphonie complexe. Comprendre cette double vie, c’est la clé pour apprécier l’exploit à sa juste et fascinante valeur.